Latar Belakang

Belakangan ini masalah cost recovery sering dilansir oleh mass media dan juga dibahas beberapa mailing list, khususnya pemberitaan mengenai cost recovery yang terus meningkat sementara pada saat yang sama produksi terus menurun. Begitu pula diskusi mengenai pro & kontra dengan sistem PSC.

Cost Recovery

Pertama tama, (sebagaimana kita ketahui) secara alamiah sumur sumur minyak itu akan terus menurun produksinya, sebagian besar lapangan lapangan yang beroperasi di RI saat ini merupakan lapangan yang sudah tua (mature) sehingga produksinya akan terus menurun (declining stage). Pada periode decline ini, perusahaan minyak akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan cadangan/lapangan baru, melakukan optimisasi produksi supaya laju penurunan produksi (decline rate) tidak tambah drop atau “terjun bebas”. Dalam kaitannya dengan fase yang terjadi pada lapangan minyak ini – eksplorasi, pengembangan, produksi (plateau, decline) - ada time lag yang cukup lama antara penemuan baru (dalam Wilayah Kerja yang sudah berproduksi) dengan “put on production”, biaya eksplorasi dapat langsung dibebankan karena dalam satu Wilayah Kerja, sementara “manfaatnya” baru dapat dirasakan beberapa tahun kemudian. Dengan demikian, agak sulit membandingkan industri minyak dengan industri secara umum dalam kaitannya dengan “matching cost and revenue”.

Adanya nature bisnis tersebut perlu dipahami untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif namun bukan untuk men-justifikasi bahwa cost recovery yang tinggi itu “dibolehkan”, justru cost effisiensi harus ditingkatkan pada saat tahapan decline ini. Pengeluaran pengeluaran ataupun proyek proyek yang tidak terkait langsung dengan penambahan cadangan dan atau produksi merupakan sasaran untuk cost reduction. Disinipun kita harus berhati hati, karena pada saat mature stage ini, lapangan lapangan tua tetap perlu maintenance peralatan atau mungkin mengganti fasilitas sarana penunjang karena umurnya sudah tua. Disinilah dilematisnya, apabila tidak dilakukan penggantian atau perbaikan, bisa jadi akan menimbulkan masalah lingkungan yang serius (pencemaran, dsb-nya), sebaliknya apabila dilakukan penggantian, tentu akan menimbulkan tambahan beban cost recovery.

Namun demikian, tentu kita tidak perlu berkecil hati, masih banyak upaya yang bisa dilakukan dalam rangka menekan cost recovery, khusus untuk international oil companies yang cukup banyak menggunakan tenaga asing (TKA), pada saat declining stage ini sebenarnya saat yang tepat untuk melakukan pengurangan TKA secara signifikan. Maksimalkan ahli Indonesia yang saat ini malah berkeliaran di LN, padahal saya yakin dengan fasilitas dan benefit yang sedikit dibawah apa yang diterima expatriate tersebut, banyak “legiun asing” kita yang siap kembali berkiprah di tanah air.

Hal yang perlu juga dipahami bahwa makin tinggi cost recovery, tidak hanya merugikan host country (dalam hal ini RI) tetapi Kontraktor juga tidak diuntungkan. Timbul pertanyaan, siapa yang untung?, jawabnya gampang: oknum, bisa oknum di KKKS, di perusahaan jasa (service company) dan tentu bisa juga oknum dari host country sendiri.

Bagaimana mengontrol biaya, kenapa kok jadi susah?, ditempat lain (negara lain) yang pakai PSC, kok nggak ribut ribut?, menurut pendapat saya, cara yang paling praktikal menekan timbulnya inefisiensi di KKKS itu adalah kerjasama antara host country (dalam hal ini diwakili BP Migas, Ditjen Migas, etc ) dengan KKKS – kenapa harus bekerjasama?, ya seperti saya sebut sebelumnya, dua duanya akan rugi kalau ada “mark-up” cost (sebenarnya saya lebih suka menggunakan istilah “inefisiensi” ketimbang mark-up), dengan bekerjasama, “oknum” tadi dari awal sudah bisa dibaca “akrobatnya”. Inefisiensi tersebut bisa dalam bentuk proyek proyek yang tidak ada nilai tambahnya. Saya kira mencegah mark-up dari awal lebih effektif daripada mengotak ngatik mark-up yang sudah terjadi. Jadi, bantuan dari kolega di KKKS untuk melaporkan kemungkinan proyek mengandung unsur “mark-up” sangat membantu, tentu saja ini harus ditindaklanjut oleh pihak yang berwenang, kalau tidak si pelapor merasa, “ah capek capek aja, nggak ada follow-up nya”.

APAKAH PSC PERLU DIGANTI MODEL YANG LAIN?

Model Kerjasama Kontrak Perminyakan

Belakangan timbul wacana untuk melihat model kontrak lain selain PSC, saya kira ini hal yang positif, ada keinginan untuk membandingkan dengan model kerjasama lain, apa plus minus-nya.

Model kontrak atau kerjasama perminyakan antara host country (HC) dengan oil companies dapat dibagi menjadi tiga jenis: Concession (belakangan lebih popular dengan istilah Royalty/Tax, Production Sharing Contract (PSC), kadang disebut juga Production Sharing Agreement (PSA) dan terakhir Service Contract. Setiap negara tentu punya alasan jenis kontrak mana saja yang akan dipilih, tidak heran kalau suatu negara bisa saja punya lebih dari satu macam model kontrak, malah bisa saja 3 jenis kontrak tersebut tersedia.

Banyak hal yang membedakan model kontrak/kerjasama tersebut, baik aspek legal (transfer of ownership), pengakuan cadangan dan metoda pembagian revenue antara negara dengan perusahaan minyak. Dari segi transfer of ownership, sistem royalty tax yang paling ekstrim, dalam arti kepemilikan minyak tersebut di transfer ke perusahaan minyak, perusahaan timbul kewajiban untuk membayar royalty dan tax. Bagaimana dengan sistem PSC?, pada dasarnya “ownership” (kepemilikan) aset minyak tetap berada di host country, namun demikian, contractor dapat memiliki bagiannya (berupa profit oil dan cost recovery). Perbedaan utamanya adalah: dimana terjadinya point of transfer of ownership tersebut, jadi dalam sistem PSC, transfer of ownership bagian contractor terjadi pada point of export, sementara, kalau sistem royalty tax, point of transfer langsung terjadi di wellhead (kepala sumur). Bagaimana dengan sistem service contract, secara umum dalam model service contract, tidak terjadi transfer of ownership, walaupun di beberapa jenis risk service contract, dimungkinkan terjadinya sebagian transfer of ownership.

Bagaimana kalau dilihat dari aspek pengakuan cadangannya (reserves recognition)?, kalau kita melihat dari perspektif perusahaan minyak, degree of reserves recognition ini berbanding lurus dengan degree of ownership, dengan demikian, kalau kita urut, akan seperti ini: service contract, PSC, royalty tax. Makin kearah royalty tax makin besar degree of reserves of recognition-nya.

Bagaimana kalau kita lihat dari aspek metoda pembagian revenue? Untuk sistem royalty tax, secara umum host country hanya memperoleh royalty dan tax. Sementara sistem PSC, host country akan mendapat royalty, profit oil dan tax. Tentu hal ini tidak berlaku umum, sebagian PSC tidak mengenakan royalty, untuk kasus RI, kita menggunakan FTP, mirip royalty hanya saja FTP ini dibagi antara negara dengan perusahaan minyak. Sedangkan service contract, pada dasarnya semuanya akan masuk ke pundi negara, negara hanya me-reimburse atau me-recover biaya biaya termasuk bunga yang diizinkan plus fee atau remuneration.

Service contract tentu paling menarik bagi host country dan kurang menarik dari sisi investor, umumnya deal service contract terbatas untuk proyek proyek dalam rangka peningkatan produksi, sehingga resikonya lebih kearah resiko kegagalan teknologi dibanding resiko eksplorasi. Kalau kita mau menawarkan Wilayah Kerja baru, tentu tidak menarik kalau menawarkan model service contract, mungkin tidak ada investor yang tertarik. Jika ingin menggunakan model service contract untuk kasus RI, terbatas pada pengelolaan lapangan lapangan tua, lapangan marginal, aplikasi teknologi EOR dan proyek proyek terkait dengan production enhancement.

Bagaimana dengan sistem royalty tax dengan PSC?, apalagi belakangan banyak yang menyarankan “daripada cost recovery naik terus, susah dikontrol, lebih baik kita pakai sistem royalti saja”. Mari kita lihat lebih jauh: seperti dibahas sebelumnya, didalam sistem royalty tax, negara tidak mendapat bagian profit oil, jadi hanya memperoleh royalty dan tax. Masalah akan timbul apabila ternyata terjadi kenaikan harga minyak yang tinggi atau ternyata cadangannya sangat besar, maka negara tidak dapat apa apa dari “rezeki nomplok” ini, paling paling pajaknya meningkat. Di beberapa negara, kalau ada kejadian seperti ini, biasanya host country mengenakan tambahan pajak berupa windfall profit tax.

Kalau kita analisa lebih jauh, secara arimatika hampir tidak ada bedanya, artinya kita bisa mendisain suatu fiscal system yang memberikan keekonomian yang sama persis, apapun bentuk kontraknya. Jadi tidak bisa dikatakan PSC memberikan keekonomian yang lebih baik dari royalty tax atau sebaliknya, tergantung berapa besaran royalty, tax dan profit oil split. Dengan simulasi, kita bisa membuat Government Take yang sama persis antara sistem royalty tax dengan PSC. Begitu pula dari sisi IRR, misalnya kita mau IRR contractor sekitar sekian persen, dengan simulasi kita kita dapatkan berapa royalty dan tax untuk model royalty tax dan berapa royalty, profit oil split dan tax untuk model PSC. Oleh sebab itu jangan heran kalau ada yang mengatakan, royalty tax dengan PSC bisa sama baiknya secara keekonomian lapangan.

Perusahaan minyak lebih suka yang mana? jelas lebih suka royalty tax, pertama karena masalah reserves recognition tadi, kedua sistem royalty tax biasanya sedikit intervensi dari host country. Kalau kita mundur ke history, sebenarnya sistem PSC ini didisain untuk memperbaiki sistem konsesi (royalty tax). Tujuannya agar host country ikut terlibat dalam me-manage SDA yang vital ini. Tidak hanya percaya saja dengan investor, dengan imbalan menerima royalti dan tax. Kalau kembali ke sistem royalty tax, apakah ini bukan suatu langkah mundur?

Hubungan antara cost recovery dengan model kontrak

Saya melihat sering terjadi kesalahpahaman dalam konteks mekanisme cost recovery kaitannya dengan model kontrak, khususnya pada saat membandingkan sistem royalty tax dan PSC. Secara definisi, mekanisme cost recovery ini ada dalam sistem PSC, sementara tidak umum digunakan dalam sistem royalty tax (karena didalam sistem royalty tax istilah yang lebih sering digunakan adalah cost deduction). Sehingga orang beranggapan, dengan mengganti PSC menjadi sistem royalty tax, maka masalah membengkaknya cost recovery akan teratasi, atau yang lebih ekstrim lagi menyatakan cost recovery hilang, dengan demikian kita tidak perlu repot lagi mengurusi cost recovery. Saya pikir ini kesimpulan yang menyesatkan.

Kalau kita lihat dalam perspekstif kemungkinan kecenderungan terjadinya “inefisiensi biaya”, bukankah sistem royalty tax ini akan lebih mudah dimanfaatkan oleh oknum oknum untuk membengkakkan biaya karena sedikit atau tidak adanya intervensi atau kontrol dari host country?. Jadi pemikiran bahwa perusahaan minyak akan menekan biaya dengan sistem royalty tax dibandingkan dengan sistem PSC merupakan kesimpulan yang sangat diragukan kebenarannya, karena masalahnya bukan di mekanisme sistemnya, tapi pada oknumnya.

Kaitan antara model kontrak dan upstream cost

Studi Alomair, Attar (2004), melihat kaitan antara model kontrak dengan Finding & Development cost (F&D cost), mereka membagi menjadi tiga kelompok: low, medium dan high cost berdasarkan database upstream cost around the world dan analisa statistik, Kesimpulannya: negara negara yang masuk kelompok low cost cenderung menggunakan tipe Service Contract, yang medium sebagian besar menggunakan PSC dan beberapa menggunakan royalty tax, sedangkan yang high cost umumnya menggunakan sistem royalty tax. Dalam studi ini RI masuk kelompk medium cost. Sementara sebagian besar negara Middlle East, masuk kelompok low cost.

PENUTUP & SARAN

Kalau kita melihat secara global, negara negara yang menggunakan PSC dan royalty tax hampir sama banyaknya, PSC 63 negara, royalty tax 58 negara, service contract 11 negara (Johnston, 2005). Kalau kita kaji lebih jauh lagi, penganut royalty tax, sebagian besar negara Eropa, Middle East (sisa konsesi dulu yang masih berlangsung, seperti: Neutral Zone, Sharjah, Abu Dhabi, Fujairah, Dubai, Ajman) dan beberapa negara Afrika yang secara propectivity kalah bersaing dengan negara tetangganya. Pada dasarnya pemilihan negara tersebut terhadap model kontrak royalty tax adalah dalam rangka menarik minat investor (berangkat dari asumsi bahwa IOC akan lebih tertarik sistem royalty tax ketimbang PSC), sama sekali tidak ada kaitannya dengan pertimbangan cost effisiensi apalagi dalam rangka pencegahan potensi terjadinya mark-up.

Kembali ke pertanyaan awal apakah model kontrak PSC sebaiknya diganti model kontrak lain? Berdasarkan pembahasan diatas, melihat plus minus masing masing model, Menurut saya TIDAK PERLU diganti, yang perlu dilakukan adalah meng – improve terms and conditions sehingga lebih flexible.

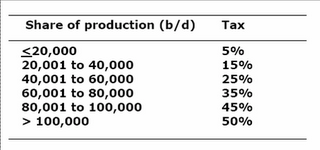

Secara global, model kontrak PSC paling bisa diterima baik oleh host country maupun international oil companies (IOC). Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah membuat terms and conditions yang tidak fixed dalam arti sistem tersebut berubah seiring dengan berubahnya parameter tertentu (sliding scale), parameter tersebut bisa berupa: profitability, “R” factor, production, oil prices, etc.

Terkait dengan cost effisiensi, perlu didisain suatu terms and conditions yang mengakomodasi reward and punishment sehingga ada motivasi contractor untuk melakukan cost saving. Sebagai contoh, ada model PSC yang membatasi suatu cost recovery sampai X%. Namun demikian, apabila Contractor dapat melakukan saving, sehingga cost recoverynya turun menjadi (X-S)%, maka S% cost saving ini akan memperoleh profit oil split yang lebih baik bagi Contractor.

Terkait dengan wacana untuk membuat model pembagian berdasarkan Gross Revenue, yang bertujuan agar host country tidak sibuk mengurusi cost recovery lagi. wacana seperti ini tentu perlu dikaji lebih jauh, sistem seperti ini sangat jarang atau mungkin tidak pernah ditemui lagi, dulu Peru pernah menggunakannya. Pembagian seperti ini dapat menjadi “pisau bermata dua”, baik bagi host country maupun investor. Bagi host country, ketika gross revenue naik (entah karena harga minyak melambung atau karena produksi meningkat), maka secara persentase dari Gross Revenue, cost recovery akan turun secara signifikan. Implikasinya, Contractor take (atau keuntungan Contractor) akan meningkat tajam. Namun demikian, apabila Gross Revenue turun, cost recovery secara persentase dari Gross revenue akan meningkat tajam, akibatnya, Contractor Take akan turun drastis juga.

Disamping itu, sistem seperti ini akan cenderung “regresif” karena semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah Government Take (GT) (persentase porsi pendapatan host country terhadap profit). Jika dibandingkan dengan PSC standard, GT akan konsisten sebesar 85% - 88%, maka dengan sistem pembagian berdasarkan Gross Revenue, GT akan semakin menurun dengan meningkatnya keuntungan. Dengan demikian apabila ternyata harga minyak melambung atau produksi meningkat tajam, sistem ini akan memberikan hasil yang lebih buruk dibanding PSC standard. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam mengenai kemungkinan kemungkinan ini, jangan sampai hanya alergi dengan yang namanya cost recovery, kita membuat "sistem baru" yang malah berdampak buruk terhadap porsi pendapatan pemerintah (GT).

Kajian lebih mendalam juga harus dilakukan khususnya masalah pajak dan lain lain, dengan metoda pembagian berdasarkan Gross Revenue, Contractor seolah oleh tidak membayar pajak, akan timbul masalah di home country-nya, seperti yang pernah terjadi pada PSC generasi sebelumnya.

Semangat untuk mengubah terms dan conditions ini tentu tidak terlepas dalam rangka mengoptimalkan porsi pendapatan RI tanpa men-discourage investor. Secara umum dapat diterima bahwa semakin meningkat profitabilitas seyogyanya semakin meningkat pula persentase “Gov Take (GT)”. Jadi, untuk menguji apakah suatu sistem fleksibel terhadap profitabilitas, dapat dilakukan dengan membuat plot antara profitabilitas dengan “Gov. Take”, sistem yang “baik” itu dimana “Gov. Take” secara persentase harus naik proporsional terhadap profitabilitas atau dikenal dengan sistem yang "progresif" yang sekarang banyak berkembang dalam model model PSC yang muncul belakangan ini.

Seperti banyak diulas, windfall profit tax ini selalu mengundang pro kontra, kalau IOC pasti ngeluh, khan harga bukan satu satunya determinan, pas harga minyak naik (selalu) diikuti dengan naiknya biaya biaya. Sebaliknya dari sisi government, tentu punya alasan juga, seperti kasus Algeria ini, mereka bilang, lha ini khan kontrak lama, nggak ada investasi apa apa lagi, kalau investasi baru khan ikut undang undang baru, nggak kena dengan windfall profit tax ini, karena di undang undang baru, hal kaya gini udah masuk. Simak komentar Mr. Khelil: ”'Well, look what is the state getting out of $60/ a barrel. It was getting very good at $15 but at $60 it's getting the same thing. So what is going on?”.

Seperti banyak diulas, windfall profit tax ini selalu mengundang pro kontra, kalau IOC pasti ngeluh, khan harga bukan satu satunya determinan, pas harga minyak naik (selalu) diikuti dengan naiknya biaya biaya. Sebaliknya dari sisi government, tentu punya alasan juga, seperti kasus Algeria ini, mereka bilang, lha ini khan kontrak lama, nggak ada investasi apa apa lagi, kalau investasi baru khan ikut undang undang baru, nggak kena dengan windfall profit tax ini, karena di undang undang baru, hal kaya gini udah masuk. Simak komentar Mr. Khelil: ”'Well, look what is the state getting out of $60/ a barrel. It was getting very good at $15 but at $60 it's getting the same thing. So what is going on?”.